01/2026

-

Die großen, langfristigen Klima- und Wettertrends sind bekannt und gut erforscht: Die Sommer werden heißer und trockener, die Winter milder und feuchter. Gerrit Hogrefe, N.U. Agrar, erläutert, welche weitreichenden Konsequenzen sich für die Nährstoffdynamik im Boden und damit für die Ernährung unserer Kulturpflanzen ergeben.

Die großen, langfristigen Klima- und Wettertrends sind bekannt und gut erforscht: Die Sommer werden heißer und trockener, die Winter milder und feuchter. Gerrit Hogrefe, N.U. Agrar, erläutert, welche weitreichenden Konsequenzen sich für die Nährstoffdynamik im Boden und damit für die Ernährung unserer Kulturpflanzen ergeben. -

Kaum ein Landwirt/eine Landwirtin kennt die GENIUS Breeding Alliance. Dabei stammen viele hierzulande bekannte und erfolgreiche Weizensorten aus diesem Zusammenschluss dreier Zuchtunternehmen. Dr. Tobias W. Eschholz, Nordsaat Saatzucht, berichtet, wer und was sich hinter GENIUS Breeding Alliance verbirgt.

Kaum ein Landwirt/eine Landwirtin kennt die GENIUS Breeding Alliance. Dabei stammen viele hierzulande bekannte und erfolgreiche Weizensorten aus diesem Zusammenschluss dreier Zuchtunternehmen. Dr. Tobias W. Eschholz, Nordsaat Saatzucht, berichtet, wer und was sich hinter GENIUS Breeding Alliance verbirgt. -

Der Landwirt Carsten Stegelmann engagiert sich in einer Reihe innovativer ackerbaulicher Projekte und in diversen Landwirtschaftsgremien und -plattformen – und er spricht auch darüber. Martin Rupnow und Dr. Anke Boenisch haben für die praxisnah mit Carsten Stegelmann auf seinem Betrieb in Trantow ein interessantes Gespräch über Chancen für und durch die Landwirtschaft geführt.

Der Landwirt Carsten Stegelmann engagiert sich in einer Reihe innovativer ackerbaulicher Projekte und in diversen Landwirtschaftsgremien und -plattformen – und er spricht auch darüber. Martin Rupnow und Dr. Anke Boenisch haben für die praxisnah mit Carsten Stegelmann auf seinem Betrieb in Trantow ein interessantes Gespräch über Chancen für und durch die Landwirtschaft geführt. -

Eine Markteinschätzung von Pierre Kling, Einkauf & Anbauberatung, GoodMills Deutschland GmbH, Hildebrandmühle Mannheim.

Eine Markteinschätzung von Pierre Kling, Einkauf & Anbauberatung, GoodMills Deutschland GmbH, Hildebrandmühle Mannheim. -

Körnermais ist vor allem in klimatisch günstigeren Gebieten ackerbaulich eine interessante Frühjahrskultur. Gerade das Jahr 2025 liefert in vielen Regionen Rekorderträge, jedoch oft begleitet von höheren Wassergehalten deutlich über 30 % Feuchte. Franz Unterforsthuber, Fachberater für die Region Südbayern, erläutert anhand von aktuellen Versuchsergebnissen, welche Mais-Typen aufgrund ihres Reife- und Trocknungsverhaltens in den verschiedenen Anbaulage...

Körnermais ist vor allem in klimatisch günstigeren Gebieten ackerbaulich eine interessante Frühjahrskultur. Gerade das Jahr 2025 liefert in vielen Regionen Rekorderträge, jedoch oft begleitet von höheren Wassergehalten deutlich über 30 % Feuchte. Franz Unterforsthuber, Fachberater für die Region Südbayern, erläutert anhand von aktuellen Versuchsergebnissen, welche Mais-Typen aufgrund ihres Reife- und Trocknungsverhaltens in den verschiedenen Anbaulage... -

Der Wegfall der EEG-Förderung für ältere Biogasanlagen, die 2025 oder in den kommenden Jahren auslaufen, führt bei vielen Betreibern zu wirtschaftlichen Unsicherheiten und der damit einhergehenden Überlegung, den Anlagenbetrieb einzustellen. Jetzt stellt sich die Frage nach Alternativen, deren Beantwortung je nach Region sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Der Wegfall der EEG-Förderung für ältere Biogasanlagen, die 2025 oder in den kommenden Jahren auslaufen, führt bei vielen Betreibern zu wirtschaftlichen Unsicherheiten und der damit einhergehenden Überlegung, den Anlagenbetrieb einzustellen. Jetzt stellt sich die Frage nach Alternativen, deren Beantwortung je nach Region sehr unterschiedlich ausfallen kann. -

In der Versuchsstation Bayern der SAATEN-UNION ist viel Sojakompetenz gebündelt. Schon seit 2012 werden hier im tertiären Hügelland des südbayerischen Landkreis Freising unter anderem Sortenversuche mit dieser Kultur gemacht. Daniela Grill managt diese Versuche seit Jahren und lässt die praxisnah einen Blick hinter die Kulissen werfen.

In der Versuchsstation Bayern der SAATEN-UNION ist viel Sojakompetenz gebündelt. Schon seit 2012 werden hier im tertiären Hügelland des südbayerischen Landkreis Freising unter anderem Sortenversuche mit dieser Kultur gemacht. Daniela Grill managt diese Versuche seit Jahren und lässt die praxisnah einen Blick hinter die Kulissen werfen. -

Durch den fortschreitenden Klimawandel wird der Anbau von Sommergetreide in Herbstaussaat sinnvoller und weniger risikoreich. Nach Sommerweizen und Sommergerste steht nun auch Sommerhafer im Fokus der Anbauer. Die Anforderungen an die Sortenwahl sind dabei jedoch höher und z. T. anders als bei normaler Frühjahrsaussaat. Dr. Steffen Beuch, Nordsaat Saatzucht, kann auf fundierte Versuchsergebnisse zurückgreifen.

Durch den fortschreitenden Klimawandel wird der Anbau von Sommergetreide in Herbstaussaat sinnvoller und weniger risikoreich. Nach Sommerweizen und Sommergerste steht nun auch Sommerhafer im Fokus der Anbauer. Die Anforderungen an die Sortenwahl sind dabei jedoch höher und z. T. anders als bei normaler Frühjahrsaussaat. Dr. Steffen Beuch, Nordsaat Saatzucht, kann auf fundierte Versuchsergebnisse zurückgreifen. -

Neben Trockenstress und Hitze gehören temporäre Vernässung und Überstauung inzwischen zu den zentralen Klimarisiken im Ackerbau. Staunässe nach schweren Niederschlägen, auf überlasteten Böden und Wasser in den Fahrgassen: Staunässe ist in vielen Regionen längst nicht mehr Ausnahme, sondern Normalzustand. Auf tonreichen, verdichteten oder schlecht drainierten Standorten stellt sich daher zunehmend die Frage, welche Kultur solche Bedingungen am bes...

Neben Trockenstress und Hitze gehören temporäre Vernässung und Überstauung inzwischen zu den zentralen Klimarisiken im Ackerbau. Staunässe nach schweren Niederschlägen, auf überlasteten Böden und Wasser in den Fahrgassen: Staunässe ist in vielen Regionen längst nicht mehr Ausnahme, sondern Normalzustand. Auf tonreichen, verdichteten oder schlecht drainierten Standorten stellt sich daher zunehmend die Frage, welche Kultur solche Bedingungen am bes... -

Im Frühjahr 2025 tauchte – zunächst im Nordosten – im Vereinigten Königreich bei einigen marktbestimmenden und resistenten Weizensorten Gelbrost (Puccinia striiformis) auf. An verschiedenen Standorten, an denen Offizialversuche durchgeführt wurden, war der Befallsgrad mit Gelbrost bei Jungpflanzen viel höher als aufgrund früherer Daten zu erwarten war. Milika Buurman, Elsoms Wheat Ltd, beschreibt die Auswirkungen auf den englischen Markt und für die...

Im Frühjahr 2025 tauchte – zunächst im Nordosten – im Vereinigten Königreich bei einigen marktbestimmenden und resistenten Weizensorten Gelbrost (Puccinia striiformis) auf. An verschiedenen Standorten, an denen Offizialversuche durchgeführt wurden, war der Befallsgrad mit Gelbrost bei Jungpflanzen viel höher als aufgrund früherer Daten zu erwarten war. Milika Buurman, Elsoms Wheat Ltd, beschreibt die Auswirkungen auf den englischen Markt und für die... -

Alle Getreidearten leben in Symbiose mit Pilzen, ohne dass diese ausgebracht werden mussten, jedoch ist der Nutzen der Symbiose bei Weitem nicht einheitlich. Prof. Christel Baum, Universität Rostock, erläutert diese gar nicht so einfache Handelsbeziehung, die seit Jahrtausenden besteht und die über die Ertragsbildung auch uns nutzt.

Alle Getreidearten leben in Symbiose mit Pilzen, ohne dass diese ausgebracht werden mussten, jedoch ist der Nutzen der Symbiose bei Weitem nicht einheitlich. Prof. Christel Baum, Universität Rostock, erläutert diese gar nicht so einfache Handelsbeziehung, die seit Jahrtausenden besteht und die über die Ertragsbildung auch uns nutzt. -

Halbzwerge beim Roggen sind neu und bedeuten einen Paradigmenwechsel für den Anbau dieses traditionellen Getreides. Eine systematische, begutachtete Begleitforschung – mehrjährig, mehrortig, standardisiert – unterstützt ihre Markteinführung (s. auch praxisnah 4/25). Dr. Dörthe Siekmann, HYBRO Saatzucht, präsentiert die Ergebnisse des Wurzelmoduls der Begleitforschung.

Halbzwerge beim Roggen sind neu und bedeuten einen Paradigmenwechsel für den Anbau dieses traditionellen Getreides. Eine systematische, begutachtete Begleitforschung – mehrjährig, mehrortig, standardisiert – unterstützt ihre Markteinführung (s. auch praxisnah 4/25). Dr. Dörthe Siekmann, HYBRO Saatzucht, präsentiert die Ergebnisse des Wurzelmoduls der Begleitforschung. -

Der Betrieb Ruhe in der Nähe von Vechta hat neben der Schweinehaltung auch viel Expertise in Sachen Ackerbau. Von einer engen Fruchtfolge Kartoffel/Weizen/Mais/Weizen kommend setzt man hier schon seit Jahren auf Vielfalt: Neben Spinat, Möhren, Zwiebeln, Raps-Vermehrung und Mais sind auch Hybridgerste und Hybridweizen wichtige Bestandteile der „Kartoffelfruchtfolge“ geworden. Neu ist hierbei der Hybridweizen, der 2024/2025 von den Brüdern Johannes und Alexander in einem...

Der Betrieb Ruhe in der Nähe von Vechta hat neben der Schweinehaltung auch viel Expertise in Sachen Ackerbau. Von einer engen Fruchtfolge Kartoffel/Weizen/Mais/Weizen kommend setzt man hier schon seit Jahren auf Vielfalt: Neben Spinat, Möhren, Zwiebeln, Raps-Vermehrung und Mais sind auch Hybridgerste und Hybridweizen wichtige Bestandteile der „Kartoffelfruchtfolge“ geworden. Neu ist hierbei der Hybridweizen, der 2024/2025 von den Brüdern Johannes und Alexander in einem... -

Fachberater berichten über ihre regionsspezifischen Erfahrungen, Schwerpunkte und Beobachtungen rund um den Zwischenfruchtanbau in 2025 und bieten damit Einblicke in die aktuelle Praxis.

Fachberater berichten über ihre regionsspezifischen Erfahrungen, Schwerpunkte und Beobachtungen rund um den Zwischenfruchtanbau in 2025 und bieten damit Einblicke in die aktuelle Praxis. -

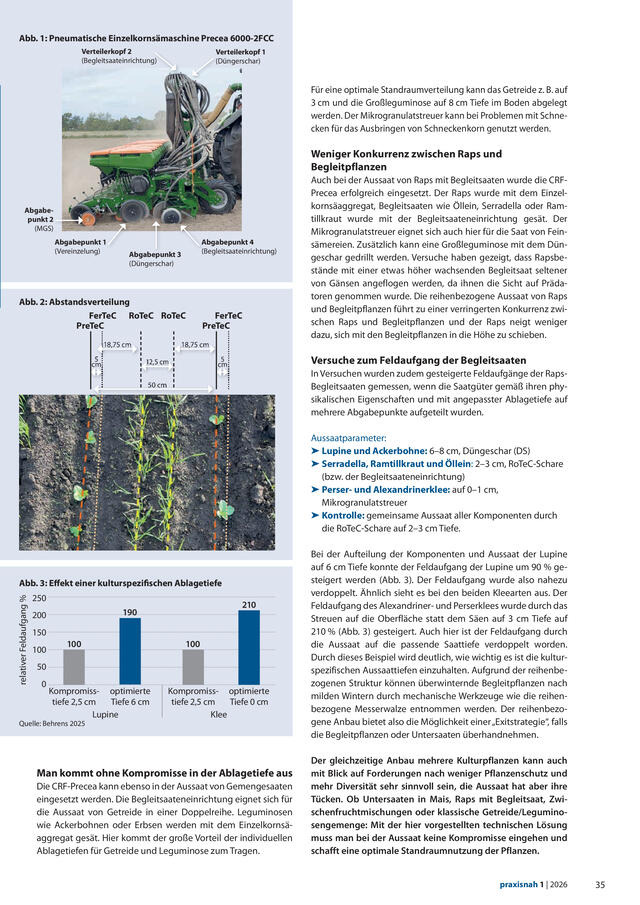

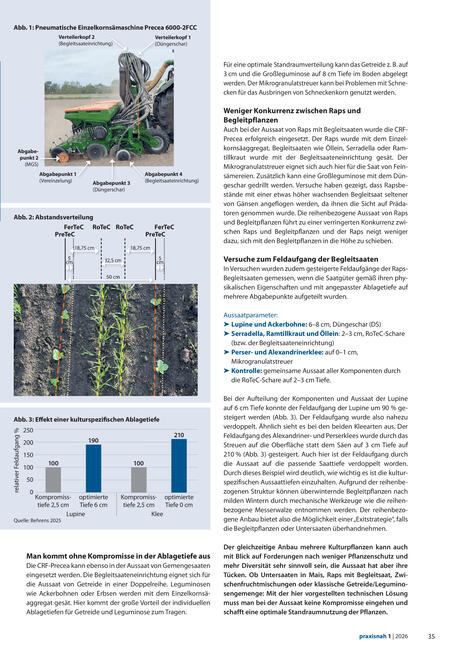

Durch den Anbau von mehreren Kulturen zugleich können Vorteile einzelner Kulturen kombiniert und ein diverses Anbausystem etabliert werden. Daher findet man auch im konventionellen Anbau immer häufiger den Anbau von Pflanzengemeinschaften. Die Aussaat von Kulturarten mit verschiedenen Korngrößen ist zwar technisch sehr herausfordernd, aber machbar, wie Hannah Peters und Jannis Behrens von AMAZONE erläutern.

Durch den Anbau von mehreren Kulturen zugleich können Vorteile einzelner Kulturen kombiniert und ein diverses Anbausystem etabliert werden. Daher findet man auch im konventionellen Anbau immer häufiger den Anbau von Pflanzengemeinschaften. Die Aussaat von Kulturarten mit verschiedenen Korngrößen ist zwar technisch sehr herausfordernd, aber machbar, wie Hannah Peters und Jannis Behrens von AMAZONE erläutern.